|

|

|

|

|

|

|

| QUILILAY Exposición individual en Museo de Zaragoza, Espacio San Atilano de Tarazona y Centro Castel Ruiz de Tudela - 1990-1991 | ||

|

EN

TORNO AL MONCAYO,

CUESTIONES Y VERTIENTES DE LA EXPERIENCIA PAISAJISTA

JOSÉ

CARLOS MAINER

Texto

catálogo exposición

Los sentimientos, los pavores y las ilusiones de los hombres pueblan los paisajes. Mejor aún, los han inventado: la historia de la sensibilidad humana es la de su diálogo sentimental con las cosas mudas que la rodean. Un diálogo donde el hombre le ha hecho decir al río que es la imagen del tránsito huidero de su vida, o al bosque que es la plasmación de todos sus temores, o al arroyo que es el recuerdo feliz de su infancia. Por eso fue el primero un paisaje simbólico, cuidadosamente codificado y normalmente cerrado como un jardín o artificiosamente dispuesto como un bodegón, donde cada fruta y cada brizna de hierba, cada hilo de agua y cada copa de árbol tenían un valor moral: esa significación ante la que se rinde el miniaturista de un Libro de Horas o que taracea delicadamente el clérigo Gonzalo de Berceo al prologar sus Milagros de Nuestra Señora. La imagen «naturalista» de la naturaleza tardó en aceptarse porque previamente había que domeñarla y secularizarla (lo que acometió la edad del Humanismo) y después convertirla en. biología, física y química (lo que hizo el siglo XIX), a la vez que el artista que la pintaba era sucesivamente un geómetra, un naturalista y un óptico. Y con todo esto hubo descubrimientos tardíos. El mar pareció durante mucho tiempo un lago plácido o un río; el acantilado tuvo más prestigio que la playa, la pradera verde prevaleció sobre el erial y la riente primavera (o el invierno temeroso) sobre los tonos inciertos del otoño o sobre la rotundidad del verano. La montaña fue uno de esos objetos de llegada tardía. John Ruskin señala que la Biblia está llena de montes simbólicos —el Horeb, el Sinaí, el monte innominado del retiro de Cristo, el Tabor, el Olivete...— como «si a ellas (las montañas) sólo se acercaran dignamente los corazones que condenaban este mundo». Pero algo cambió: Petrarca —es bien sabido— fue el primer hombre que subió a un monte por el placer de hacerlo y Leonardo el primero que lo hizo para dibujar la desolación de su cumbre. Y Rosseau fue quien hizo sentir a su vicario saboyano sentimientos que dictaba el espíritu de los Alpes, cuando estos estaban en la víspera de convertirse en uno de los elementos modificadores de la sensibilidad estética occidental (y Ruskin lo dijo muy bien al hablar de Turner). El MONCAYO es una montaña densamente poblada de humanos fantasmas. Hace más de un siglo, los hermanos Bécquer —Gustavo Adolfo y Valeriano— refugiaron en los caseríos de sus faldas, en sus hayedos murmurantes y en las ruinas recientes de su cenobio de Veruela todas las desazones, las angustias y las congojas de unos románticos tardíos. No vieron al MONCAYO como cima sino como ámbito. Y cincuenta años después, Antonio Machado lo vio como un bulto lejano —blanco, azul y rosa, escribió con paleta cromática que está de vuelta del impresionismo— siempre al fondo de sus memorias sorianas. Angel Pascual Rodrigo visita ahora el MONCAYO bajo un lema —el del QUILILAY— que sorprenderá a quien no esté familiarizado con los secretos del somontano ibérico: QUILILAY es el enigmático nombre de una romería y seguramente la transcripción y remedo de algún grito ancestral y ritual que debió tener su parte en aquel festejo (que, como tantos otros, resulta ser cristianización de alguna oscura ceremonia solsticial: es notable que los romeros soliciten autorización municipal el 19 de junio para subir días más tarde al Santuario de la Virgen en la falda del monte). Pero al pintor la antropología folklórica solamente le interesa como ratificación de su propia y personal intuición. Y es hombre que hace ya largo tiempo se ha encontrado con el paisaje y lo ha interrogado frecuentemente. Cuentan las biografías más autorizadas que su hermano Vicente y él —cuando todavía eran La Hermandad Pictórica Aragonesa— vivieron hasta cinco años en la soledad de Montmesa. De entonces son algunos cuadros suyos que han plasmado con el rigor de conceptos básicos aquellos verdes tímidos que se resuelven en amarillos, la rojiza vejez de las muelas erosionadas, la lejanía azul de las sierras exteriores, los juegos del sol que hace de plata el agua perezosa del embalse de la Sotonera. Luego han venido Mallorca, donde el centelleo de la luz se transforma en pincelada. O la conversación del monte verde y umbrío con el mar en la costa de Guipúzcoa. Y los paisajes imaginarios por donde ríos caudalosos corren como en los remotos parajes de la pintura de China, o donde cascadas inverosímiles se precipitan de montes altísimos, o donde árboles venerables proclaman la profunda convicción de estar siendo... Pero, ¿qué paisaje que nos rodea no resulta ser simultáneamente el ámbito de nuestros sueños o aquella suerte de paraíso intrauterino —fértiles aguas, rocas redondeadas— de donde venimos? En esta misma exposición, el visitante verá un. mar combatiendo la silueta, tan reconocible, del MONCAYO («Donde más le combaten las olas»). Ese sutil deslizamiento de unos paisajes sobre otros nos dice mucho del propósito de esta pintura y de la idea global de esta exposición que el contemplador verá —inevitablemente— como una unidad. Y por cuyas sendas ascenderá como por las de una experiencia sabiamente dispuesta. ¿Qué clase de experiencia es ésta? Me atrevería a decir que el vector dominante de esta pintura moral de paisajes es la búsqueda y la añoranza de la inocencia. O, mejor aún, de varias clases de inocencia. Porque hay una inocencia histórica y cultural que estos cuadros buscan, aunque saben muy bien que nunca es posible del todo: esa barca de remos que navega por algún paisaje de Ángel Pascual Rodrigo ha bogado por cuadros de Patinir, esos fustes se han cansado en cuadros de Claudio de Lorena y esos personajes minúsculos han ensayado su melancolía en los cuadros de Giorgione, quizá los paisajes más parecidos a estos en lo enigmático y a la vez simple en lo ambicioso y a la par delicado y muelle. Sin embargo, la inocencia que les es la más próxima es (¿cómo decirlo?) la inocencia moral: a ella se acercan con unción y cabría hablar de un tono prerrafaelita o nazareno, si en estos cuadros la elaborada sencillez no excluyera de raíz toda la cursilería de lo demasiado explícito y si esta pintura no fuera tan decididamente laica, porque la inocencia —recordemos el valor que Schiller daba a la ingenuidades también la búsqueda de la armonía inmanente, del orden del mundo. Y estos paisajes se fragmentan en lienzos —como los biombos orientales— según misteriosas y claras reglas o leyes que sabrán los matemáticos. Y cielos y tierras se equilibran y se buscan como medidas de sabia proporción. Que la pintura es rosa mental es un aforismo de Leonardo que salle muy bien Angel Pascual. Lo que estamos viendo es precisamente la refracción de un paisaje sobre una mente. O quizá de una mente sobre un paisaje. Justo promedio. Del brío del quililay ancestral al silencio: «Al modo del hombre que aclara sus dudas», se titula —y no es casualidad— uno de los mejores cuadros de esta exposición. J. C. M. Zaragoza, 1990

Texto escrito para el catálogo editado por el Gobierno de Aragón con motivo de la exposición QUILILAY en el Museo de Zaragoza, en el espacio San Atilano de Tarazona y en el Centro Castel Ruiz de Tudela |

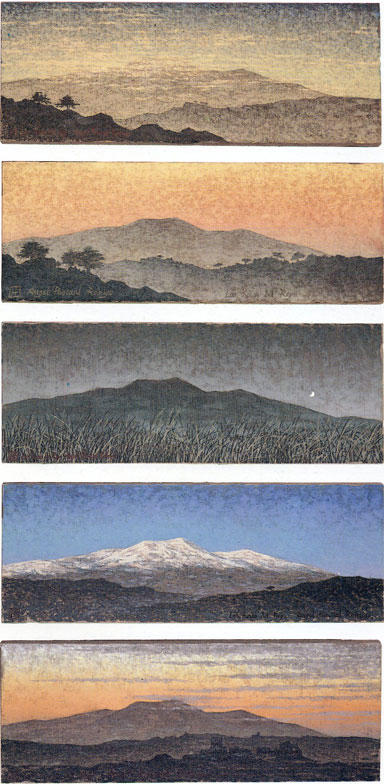

5 de las 15 HORAS DEL REY Oleo sobre tela. 1990 27 x 73 cm cada pieza VER FOTOS DE LA EXPOSICIÓN EN TARAZONA Y ZARAGOZA |

|